“体检发现肺结节,是不是得了肺癌早期?” 近年来,随着肺结节检出率的不断上升,这样的担忧成了许多人心中的阴霾。其实,肺结节与肺癌之间不能直接画等号,大多数肺结节都是良性病变,即便少数发展为恶性,只要及时干预,也能有效控制病情。

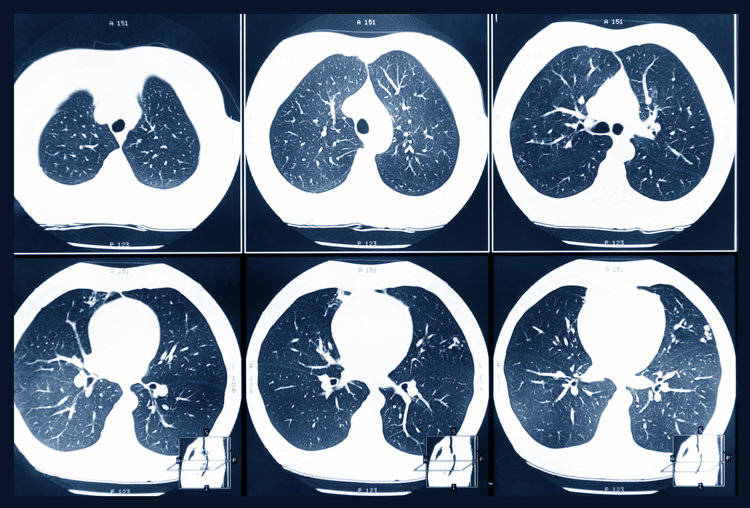

之所以现在越来越多人查出肺结节,并非疾病突然 “高发”,而是多方面因素共同作用的结果。首先是医疗技术的进步,高分辨率 CT 的普及让肺部微小病变无所遁形 —— 过去普通胸片难以发现的几毫米小结节,如今在高清影像下清晰可见,这使得肺结节的检出率大幅提升。其次,社会工业化进程中出现的空气污染、粉尘暴露等问题,增加了肺部受到刺激的风险,间接提高了肺结节的发生概率。此外,人们健康意识的增强让定期体检成为常态,原本可能被忽视的肺部问题,现在能通过体检及时发现,进一步推高了检出数据。

很多人看到 “肺结节” 三个字就慌了神,其实肺结节只是影像学上的一个描述术语,指的是在胸片或 CT 上观察到的、直径小于 3 厘米的圆形或类圆形肺部阴影。根据直径大小,它还分为肺小结节(直径 1-3 厘米)和微小结节(直径小于 1 厘米)。从临床数据来看,80%-90% 的肺结节都是良性的,可能是肺炎愈合后留下的瘢痕、肺结核病灶、肺部淋巴结,或是炎症引起的增生组织。即便少数肺结节被确诊为肺癌,也大多处于早期阶段,此时肿瘤体积小、未发生转移,通过手术切除等治疗手段,5 年生存率能达到 90% 以上,预后效果良好。

不过,也不能因为多数结节良性就掉以轻心,福建医科大学附属协和医院胸外一科副主任梁明强医师提醒,少数肺结节存在恶性风险,需要通过细节特征判断是否需要干预。那么,如何分辨肺结节的良恶性呢?有几个关键信号需要警惕。

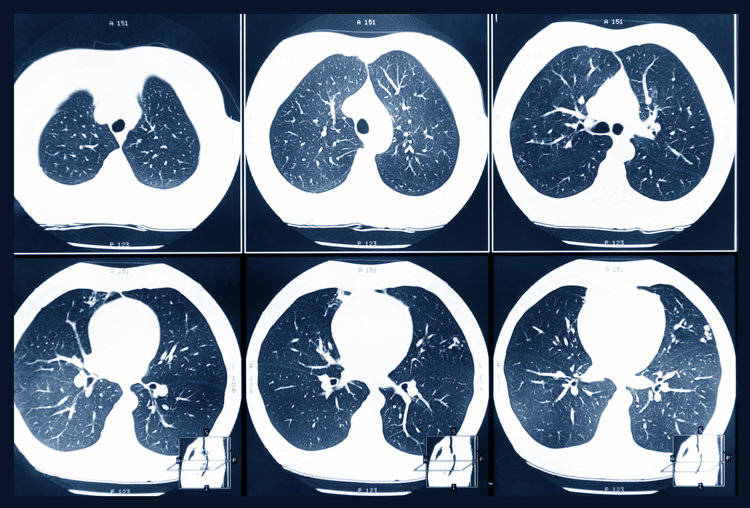

首先是结节密度增加。肺结节按密度可分为实性结节、纯磨玻璃结节和混合型磨玻璃结节。其中,混合型磨玻璃结节的癌变风险最高 —— 它既包含磨玻璃样的模糊区域,又有能遮盖后方肺组织和血管的实性成分,临床数据显示其癌变几率超过 60%。如果体检后复查时发现结节密度逐渐升高,尤其是出现实性成分,一定要立即就医,进一步检查明确性质。

其次是结节体积变大。结节的大小与恶性概率密切相关,直径越小,良性可能性越高;直径越大,恶性风险越大。一般来说,直径小于 5 毫米的微小结节,恶性概率不足 1%;但当直径超过 8 毫米时,癌变率会显著增加。如果在短期内(比如 3-6 个月)复查发现结节明显增大,或直径快速接近甚至超过 1 厘米,需要及时联系呼吸科或胸外科医生,评估是否需要手术切除或穿刺活检。

此外,体检报告中若出现 “血管集束征”“胸膜牵拉征”“边缘不规则”“毛刺征”“分叶征” 等描述,也需要高度警惕。这些特征往往提示结节可能存在恶性倾向 —— 比如 “毛刺征” 指结节边缘不光滑,像有细小的 “毛刺” 向外延伸;“分叶征” 则是结节边缘呈现凹凸不平的 “分叶状”,这些都是肺癌早期的典型影像学表现。一旦出现这些描述,应尽快到专科门诊就诊,通过增强 CT、PET-CT 或病理活检等检查,明确结节性质。

总之,查出肺结节不等于患上肺癌早期,不必过度恐慌,但也不能忽视随访观察。定期复查、关注结节的大小和密度变化,及时捕捉恶性信号,才能在最佳时机做好健康防护,让肺结节真正 “可控可防”。